1月31日 日曜日

月末の作業を珍しくその日に仕上げることができたのでちょっとホクホクの朝である。念願の書籍もゲットできたのだが、今日は少し用事があるのでページをめくるのは明日以降になりそう。朝から日頃から敬愛するジャーナリストの神保哲生さんの語りを聴いている。彼の小学校から大学そしてAP通信の記者として働き出す頃までのお話であった。少しは存じ上げていたが、まさかここまでの”破天荒”さだったとは・・・。やはりひとかどの人物はそれなりの努力をされているのだなあと再認識した。今日の朝コーヒーには珍しくクリームを入れてみた。温かくなるお腹に彼の言葉が染み入る感じでのんびりとした良いひとときである。今日はなんだか良い1日になりそうな予感がする・・・。流れているCNNでは近く行われる予定の弾劾裁判の審理についてのお話で持ちきり状態である。とことん追求する彼らをみていると、神保さんのお話で聞いたこの国のジャーナリズムの現状にやや不安を感じる今日この頃である。いつまでも金○を握られた”お行儀の良い”人たちでいてもらっては困るのだが、いつになったら目覚めの日が来るのだろうか。

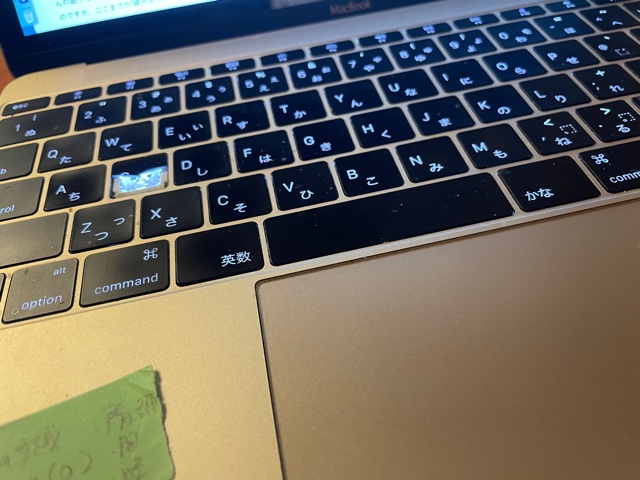

購入後すぐに壊れたキーボードです〜(本邦初公開!)常に押しにくいSの文字。トムヤムクンをPCの上にぶちまけてしまい、キーボードを外しながらお掃除していると壊れてしまったのです・・・。でもよく働いてくれているので愛着のある本機です。まだまだ大事に使いますよ。