1月30日

早いものでこの間年末だお正月だと思っていたらいつの間にか、1年の12分の1が終わろうとしています。病院はあいかわらず感染症との闘いのようです。

ところで!

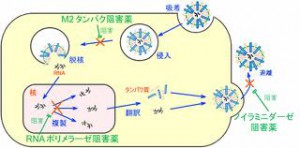

今世間を震撼させている(?)インフルエンザの話題です。来る患者さん、来る患者さんの鼻腔にプラスチックの棒を差し入れて、くしゃみをさせながら検査しているのですが、本当にそれは必要なのかという問題提起なのであります。かなり大胆な提起(のつもり)ですが、そもそも論として、検査そのものの感度は90パーセントとかなのですね。つまり、インフルエンザがインフルエンザとして正しく陽性に出る確率が9割だっていうことです。「ああ、インフルエンザじゃないですよ・・」と言われても、実は10パーセントの確率でインフルエンザの可能性があるという訳です。たとえば、ご家族5人中3人がインフルエンザと既に診断されているという場合に、残りの2人のかたのどちらかが、39度の発熱と関節痛を訴えてクリニックに来られた場合に、もうこれはほとんどかなりの可能性を持って、検査をせずともインフルエンザと診断できる場合が確かにある訳ですね。まさにこれぞ、「この患者さんがインフルエンザであるという推論に、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」じゃあないですか。検察庁もおそらくお墨付きを下さることと思います。それでも、やっぱり検査の結果がすべてだと言われると、それが陰性だった場合に「じゃあ、明日また39度のお熱が出たら、受診して下さいね」っていうことになるのならば、翌日果たして、その方は顔を真っ赤にしてブルブル震えながら、そしてまわりにもウイルスを飛散させながら、クリニックまで足を運んで頂くことになる訳です。どう思われますか?こういう時にこそ、医師の診断能力が問われているのではないかなと・・・このごろ私は強く思う訳です。無駄な検査も省略されますし、患者さんもおうちでゆっくりと療養できますし、何よりも院内のウイルス粒子蔓延もふせぐことができるのですからね。うん、明日からは私ももっと医師としての職能を活用して、まじめに仕事をするぞっ!と思いを新たにするところであります。ていうことで、べつに迅速キットで陽性がでなければインフルエンザだという診断ができないという訳では決してありません(きっぱり)。キットでないと診断できないと仰るのならば、医者なんて要りませんがな!〜もちろん、だろう診断だけではなく、他の重要な感染症や、疾病をきちんと鑑別することが重要なことであることは言うまでもありませんが・・・

もうわたくしなんて、真っ白な壁を見ていると、なんとな〜く、薄いピンク色の縦線が入っているような錯覚にとらわれる病気にかかってしまっています。受診してくれた患者さんのために何としてでも縦線を見つけるぞ〜〜みたいな、何か変な倒錯・・・何となく誘拐事件のときのストックホルム症候群のような心境!? おまけに最近小生、近いところが見えにくいのです・・(泣)